坂部城(さかべじょう)は、尾張国知多郡阿久比(現在の愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字栗之木谷32番地)にあった城。現在は阿久比町指定文化財(史跡)「坂部城跡」として残されている。

歴史

坂部城

知多半島の北部を阿久比川が縦断しており、阿久比川は阿久比谷と呼ばれる平地を形成している。阿久比谷のほぼ中央部、西岸の台地上に近世村落として坂部集落が築かれ、城山と呼ばれる台地の末端部に、平城として坂部城が築城された。築城主は久松定益であり、当時は坂部城や阿久比城(あぐいじょう)と呼ばれた。

坂部城は『張州府誌』『尾張名所図会』『尾張志』などに記されており、『尾張志』には「坂部村にあり、其跡東西四十間南北五十間英比の城ともいふ。久松佐渡守菅原俊勝の居城なり」とある。本丸の東側には武家屋敷が南北二列に十数軒並んでいた。

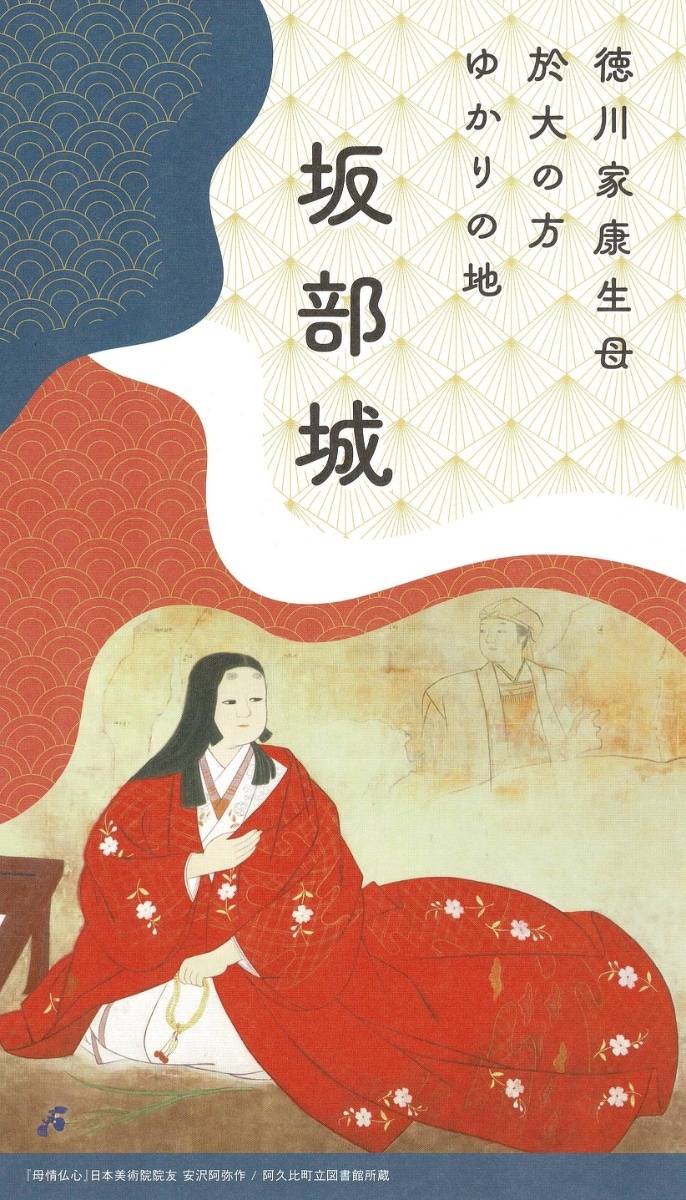

徳川家康の生母である於大の方は天文17年(1547年)に久松俊勝と再婚して、刈谷城近くの椎の木屋敷から坂部城に移った。於大の方はこの地から家康に手紙などを贈り続けており、永禄3年(1560年)には悲運の離別を経験した母子が坂部城で感動の再会を果たしている。俊勝の長男である久松信俊は織田信長に「謀反の志あり」と疑われ、天正5年(1577年)に大阪・四天王寺で自殺した。坂部城は同時に信長の家臣である佐久間信盛の手勢に攻められて落城、炎上したとされる。

現在

かつての城山にはマツの大木が群生していたが、マツクイムシにヤラれて枯死してしまった。1983年(昭和58年)には隣接地に阿久比町立図書館が建設されたが、建物の一部が空堀にかかることが判明したため、1982年(昭和57年)には坂部城調査団による発掘調査が行われている。1980年(昭和55年)刊行の『日本城郭大系』によると規模は東西72m、南北90mとのことだったが、発掘調査によると東西36m、南北54mだった。城址の西側と南側は空堀がよく残存している。

1988年(昭和63)7月、阿久比城跡は阿久比町指定文化財(史跡)となった。1994年(平成6年)時点で阿久比町唯一の史跡だった。坂部城跡は城山公園として整備されており、周囲は住宅地となっている。200m北の洞雲院は久松家の菩提寺であり、久松定益や久松俊勝の墓、於大の方の遺髪墓がある。

ギャラリー

所在地・アクセス

- 所在地:愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字栗之木谷32番地

- アクセス:名鉄河和線 坂部駅の西南500m。

脚注

参考文献

- 平井聖『日本城郭大系 第9巻 静岡・愛知・岐阜』新人物往来社、1979年

- 『坂部城』阿久比町教育委員会、1983年

- 阿久比町誌編さん委員会『阿久比町誌 本文編、1993年

- 阿久比町誌編さん委員会『あぐいのあゆみ』阿久比町、1994年