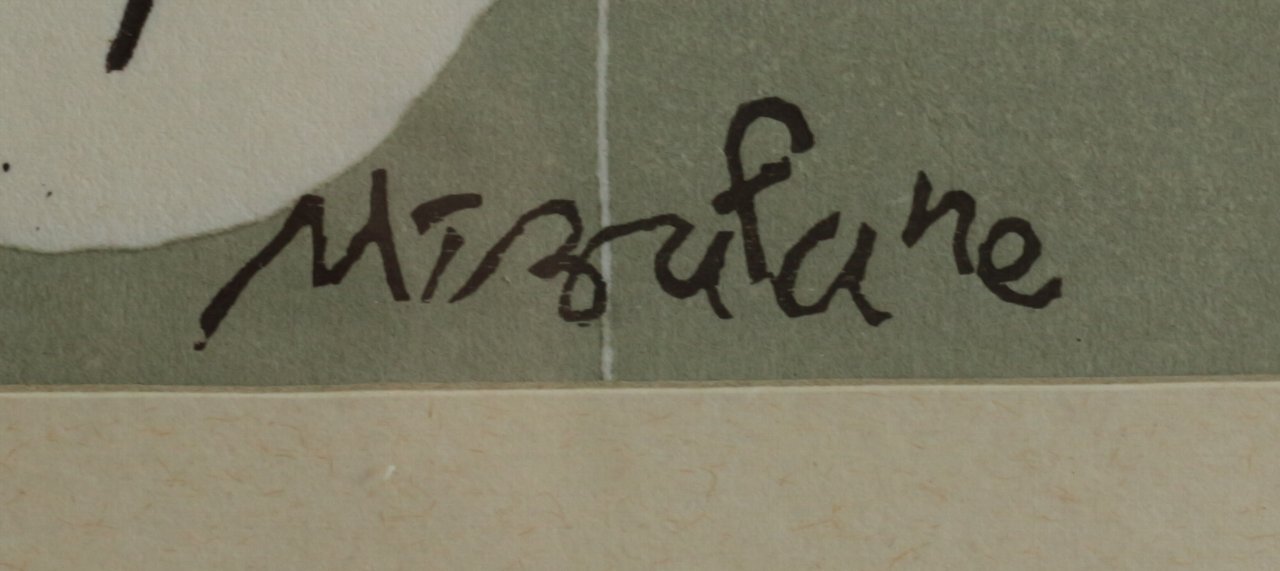

水船 六洲(みずふね ろくしゅう、1912年(明治45年)3月26日 - 1980年(昭和55年)6月30日)は、日本の彫刻家、版画家。広島県呉市草里町(現東中央2丁目)出身。本名は田中六洲。なお、本名の名前読みは漢字「六洲」を「むつくに」と読む。実兄に洋画家水船三洋があり、実父も書家だった。

作風は版画にも彫刻のような力強さを求め絵画的彩色を施す独自技法を駆使したほか、1960年代以降は魚、鳥などの動物を主なモチーフに選んで制作を行った。

来歴

1912年、広島県呉市草里町(現東中央2丁目)に生まれる。中学の頃に高村光太郎訳『ロダンの言葉』(ASIN B0093E7YYY)を読み感動し彫刻家を目指した。またこの時期に木版画にも興味を抱き、エドヴァルド・ムンクの版画集に触発され傘の骨を利用して版画制作を試みている。

1930年(昭和5年)、上京し兄三洋に続き東京美術学校(現東京芸術大学)入学。ただし実兄三洋の後塵を嫌い、三洋の選択した洋画科ではなく彫刻科を選択した。1936年(昭和11年)同校卒業。

卒業年である1936年(昭和11年)に「ウクレレを持つ女」を文展鑑査展に出品し初入選。1941年(昭和16年)第4回文展「江川太郎左衛門」が特選を受賞。その後日展1946年(昭和21年)、1947年(昭和22年)、1950年(昭和25年)でも特選を受賞している。

1951年(昭和26年)より日展審査員を務めるようになり、以後1973年(昭和48年)までに5回審査員を務めている。

1961年(昭和36年)より六洲の版画に高い評価をつけていたアメリカ合衆国のマールボロ大学に招聘され渡米、1年間留学し彫刻・版画双方の技術を勉強した。

翌1962年(昭和37年)より日展評議員を務める。なお1974年以降は日展理事となっている。

1967年(昭和42年)、第10回日展出品作「燭明り」が内閣総理大臣賞受賞。1971年(昭和46年)には第2回改組日展(1970年(昭和45年))出品作「紡ぎ唄」が日本芸術院賞受賞。

1980年6月30日深夜、脳出血により東京都杉並区にある病院で死去、享年68。

教職者として

東京美術学校卒業年の1936年(昭和11年)より学校法人関東学院の中学校美術科教諭として長く同学院に務め、1960年より1977年まで関東学院小学校小学校校長であった。

関東学院小学校は1952年に関東学院小学校三春台分教室として設置され、当初は戦後急造の木造普通教室2棟のみ、かつ焼失した旧校舎基礎を残したままの校庭を使用した戦災の残る環境の中で学院長の校長兼務の元、六洲が主事として任命され生徒教育に尽力した。

脚注

注釈

出典

参考文献

- “水船 六洲” (PDF). 呉市立美術館. 2016年11月20日閲覧。

外部リンク

- 水船六洲 - 東京文化財研究所

- 呉市立美術館公式サイト内

- 生誕100年水船六洲展 - 著作一覧表

- 水船 六洲 (PDF) - 略歴